|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

nasceu em Campina Grande - PB, em 1950, e mora no Rio de Janeiro desde 1982. Publicou "Balada do Andarilho RamÓn e outros textos" (Pirata, 1980), "Sai do meio que lá vem o filósofo" (Edição do autor, 1982), "O homem artificial" (Sette Letras, 1999) e "Os Martelos de Trupizupe" (Engenho e Arte, 2004). Publicou folhetos de cordel, prosa de ficção e volumes de ensaios. Tem uma coluna diária no Jomal da Paraiba cujos textos estão sendo preservados no seu blog Mundo Fantasmo (http://mundofantasmo.blogspot.com).

"A poesia de Bráulio Tavares funda raízes numa mescla criativa de fontes em que dialogam a tradição do cancioneiro popular, nos ritmos despachados, líricos e melódicos do repente e do cordel, a pulsação desencontrada e irreverente da dicção contracultural e os arrepios formais da erudição e da vanguarda". Hildeberto Barbosa Filho, critico e poeta paraibano.

A coisa

Eu quero inventar uma coisa, uma coisa viva, uma coisa que se desprenda de mim e se mova pelo resto do mundo com pernas que ela terá de crescer de si própria; e que seja ela uma máquina viva, uma máquina capaz de decidir e de duvidar, capaz de se enganar e de mentir. Uma coisa que não existe. Uma coisa pela primeira vez. Uma máquina bastarda feita de dobradiças e enzimas e metonímias e quarks e transistores e estames e plasma e fotogramas e roupas e sopa primordial... Quero apenas que seja uma coisa minha, uma coisa que eu inventei numa madrugada enquanto vocês dormiam e quando a vi recuei, e quando a soube pronta duvidei, e vi a eletricidade do relâmpago abrindo seus olhos e martelei seu joelho temendo-a, e mandando-a falar, e gritei: "Levanta-te e anda!"- e a coisa era uma galáxia tremeluzindo no centro da folha branca, me olhando com meus olhos de homem, me sorrindo com tantas bocas de mulher, me envolvendo com sua sintaxe de coisa nova que força o mundo a mover-se, fincando uma cunha no Real e se instalando naquela fenda, como um setor a mais invadido um círculo já completo. Eu quero que essa coisa existisse, assim como eu quis que eu seja. Quero vê-la brotar desarrumando. Coisa criada, cobra criante, serpente criança, criatura sentiente, existinte, sente, pensante, cercada pela linha brusca do seu até-aqui Essa coisa me conhecerá e não me reconhecerá como seu Criador. Essa coisa terá poder de me destruir, e de me recompor, e me mandar pedir-lhe a bênção. Então pedirei. Sairei pelo mundo. Com minhas próprias pernas. Finalmente leve e livre, tendo parido algo maior do que eu mesmo, e disposto a me abraçar ao mundo, como quem desce do ônibus

Extraído de ANTOLOGIA SONORA – Poesia Paraibana Contemporânea. João Pessoa: Edições O Sebo Cultural, 2009. Produção executiva de Heriberto Coelho de Almeida. Contendo 9 CD com gravações de poemas nas vozes dos autores, e 31 encartes em caixa de madeira. ISBN 978-278-995423 Página publicada em outubro de 2009, a partir do material cedido pelo Editor.

TAVARES, Braulio. O Homem artificial. Poemas. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1999. 67 p ISBN 85-7388-059-7

“Sem dúvida, Braulio Tavares é um dos meus poetas favoritos!!!”

Comecei aprendendo Drummond

NA HORA DO LOBO Quando um homem consome a madrugada quando um homem fatiga a voz cansada quando a taça em que bebe está quebrada, quando um homem de boca tão calada

TRAVESSIA

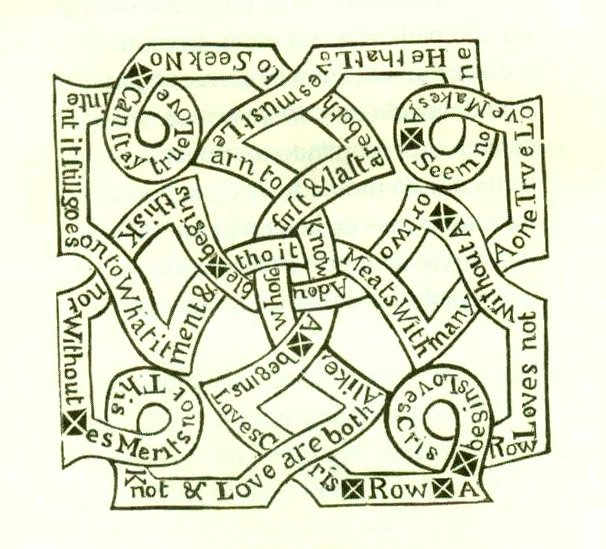

TAVARES, Braulio. Os Martelos de Trapizupe. Natal, RN: Engenho de Arte, 2004. 120 p. ilus. Os poemas, no estilo “Martelo Agalopado”, vêm de uma tradição de cantoria de “desafio”. Não foram improvisados, mas escritos pelo poeta, em versão “erudita” e muitos musicalizados. As ilustrações, como vinhetas de cada capítulo do livro, foram extraídas do livro The Old Egyptian Fortune´s Last Legacy, Londres, s.d., extraído de Chapbooks of the Eighteenth Century, de John Ashton (London: Skoob Books, s.d. A 1a edição é de 1882), e mais uma extraída da obra anônima A Medieval Home Companion – Housekeeping in the Fourteenth Century, do século XVIII. Exemplar autografado. Col. A.M.

INNER SPACE

É um rosto tombado, é um sorriso que divisa a montanha além do cântico; umas águas escuras; e é seu pânico refluindo-as na beira do infinito. Duas faixas de sombra e de granito rodeavam-lhe a fronte, e ocultavam o segredo do nome que ostentava em sua testa. É um véu, era uma névoa que nascia do chão, vinha da selva de onde emergem os búfalos, e escarvam.

É uma face que toca o remoinho de além-praias, gargalo dos abismos, boca funda que sorve, mó dos sismos, e essa face sorri ao torvelinho. Vê-se inscrita nas águas, que são vinte, que são mil, que são muitas, que são rios; vê-se a si, vê-se a ver quem vê quem viu os semi-espectros imersos nessas águas... vem voltando, trazendo, redes, algas, hipocampos, seus olhos, o Vazio.

É uma cara que volta-se aos espaços onde a vida não vai; que o verbo alcança; e aguça esta sede, e incita a ânsia de saber os porões desses palácios. E percorre os salões, e cruza os paços, e perquire as alcovas e as ameias; nada encontra: as aranhas medem teias de infalível desenho sem desígnio; e esse rosto, um deserto todo escrito pelo impacto da luz de tanta estrela.

E essa mão sempre cheia de serpentes que me invade a visão, e me oferece na mudez de uma dádiva, uma espécie de ameaça sustida, agouro pênsil? Ah, meus olhos, reabram-se, reinventem o vazio de antigos sonos cegos, que parece chamar meu desespero; mas não vejam a mão com seus capelos, cascavéis e urutus vindos dos brejos.

E esta voz, que sustenta seus castelos no mais vão dos precários equilíbrios? E a minha? E o ar, sou eu que o vibro, e ao calar-me, palácios desmantelo? Essa voz insinua um evangelho ou apenas renega os já sabidos? Despedaça o silêncio e seus cem vidros sem vidência, sem chaves e sem senhas? Não faz nada, essa voz? Só toca o vento? Toca outra razão? Outro sentido?

Mesmo após findo o corpo, fica o rastro? Mesmo após o fracasso, fica um eco? Na memória dos dias, rola o século, e só fica o que vai no seu arrasto? Ou o que resta? O que escrevo, e me deslastro, é o que escapa, ou o que o tempo submerge? Já que o ser é canção, quem o concebe? Quem recebe seus grãos? Quem os replanta, quem os colhe, e os recolhe? Quem o canta? Em que plano o que é fluxo permanece?

GARATUJA. Campina Grande, PB: 1977- 1978. 15 x 21 cm. Ano I – No. 1 – setembro/1977. Capa: Luis de Farias Barroso. Ex. bibl. Antonio Miranda

O CASO DOS DEZ NEGRINHOS (romance policial brasileiro)

Dez negrinhos numa cela Nove negrinhos fugiram Oito negrinhos trabalham Sete negrinhos seguiam Seis negrinhos dão o balanço Cinco negrinhos de olho Quatro negrinhos trombando Três negrinhos batalhando Dois negrinhos se embebedam Um negrinho vai-se embora

UM MUNDO

— Além do alcance do verso, — Como são fundos seus rastros, — O verso jamais o encaixa — Aquém desse mundo, o verso

Página ampliada e republicada em junho de 2019 |

|

|||||||

|

|||||||